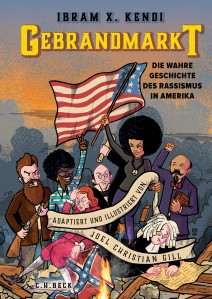

Eine soziohistorische Studie als Graphic Novel – geht das? Mit Gebrandmarkt zeigt Joel Christian Gill die Vor- und Nachteile dieses grafischen Feldversuchs auf, indem er Ibram X. Kendis gleichnamige Untersuchung des Rassismus gegenüber der afroamerikanischen Bevölkerung in den USA illustriert. Anhand von fünf Biografien wird das historische Erbe des Rassismus auf sehr amerikanische Weise beleuchtet.

von THOMAS STÖCK

Wir schreiben das Jahr 2015: Mit Barack Obama ist der erste schwarze Präsident der USA seit sechs Jahren im Amt. Mit ihm waren viele Hoffnungen auf Veränderungen, insbesondere für die afroamerikanische Bevölkerung, verbunden – das Schlagwort „Change!“ ist untrennbar mit seinem Erfolg verbunden. Nach sechs Jahren ist von diesen Hoffnungen nur ein schwacher Abglanz geblieben. In Reaktion auf wiederholte Tötungsdelikte von Polizisten gegen Schwarze hat sich die Black Lives Matter-Bewegung zu einer Massenprotestbewegung formiert. Es zeigen sich die tiefen Gräben in der amerikanischen Bevölkerung, die sich in der Wahl Donald Trumps zum Präsidenten im Folgejahr noch verstärken werden.

2015 setzt sich Ibram X. Kendi an das Verfassen einer Studie über die historischen Wurzeln des Rassismus der weißen Mehrheitsgesellschaft gegenüber der afroamerikanischen Bevölkerung, der älter ist als die Vereinigten Staaten selbst. Seine Ausführungen strukturiert Kendi mit Hilfe der Biografien von insgesamt fünf historischen Persönlichkeiten, deren Werke selbst Einfluss auf den Rassismusdiskurs nahmen. Zugleich zeitigen sie ihre Lebenszeit nicht im luftleeren Raum, sondern sehen sich selbst mit den diversen Theorien rund um das Zusammenleben von schwarzen Afroamerikanern und weißen Europäern konfrontiert. So gelingt es Kendi, ein Panorama des Rassismusdiskurses über mehrere Jahrhunderte hinweg konzis auf den Punkt zu bringen, ohne dass das Gefühl entsteht, durch den Fokus auf einzelne Biografien würde etwas weggelassen.

Von Cotton Mather bis Angela Davis – ein Parforceritt durch die Diskursgeschichte einer zerstörerischen Ideologie

Wie funktioniert ein solches Erzählen? Die fünf Biografien von Cotton Mather, Thomas Jefferson, William Lloyd Garrison, W. E. B. Du Bois und Angela Davis lassen sich bedeutenden historischen Epochen zuordnen: Cotton Mather macht den Anfang mit der Periode von 1663–1728. In diesem Zeitraum hat sich das Kolonialregime der englischen Krone bereits gefestigt und schwarze Sklaven bilden einen festen Bestandteil des kolonialen Wirtschaftssystems. Aus diesem Grund bedurfte es für die weißen Christen einer Rechtfertigung, warum sie ihre Mitmenschen dem Joch der Sklaverei aussetzten. An Thomas Jefferson (1743–1826) lässt sich die Scheinheiligkeit der Gründungsväter der Vereinigten Staaten von Amerika nachvollziehen. Jefferson, selbst zeitlebens Sklavenhalter, fabulierte von der Freiheit für alle US-Bürger.

Der offensichtliche Widerspruch zwischen Sklaverei und der von Jefferson verfassten Unabhängigkeitserklärung geriet in der Epoche William Lloyd Garrisons (1805–1879) immer mehr unter Druck. Der Nord-Süd-Gegensatz der USA brach sich im Amerikanischen Bürgerkrieg (1861–1865) Bahn. Kendi weist jedoch darauf hin, dass die Freiheit der schwarzen Mitbürger nicht der Kernbelang dieses Kriegs war, sondern ein opportunes Nebenprodukt für Präsident Abraham Lincoln. Die Riege um William Lloyd Garrison ist Vertreter einer Gruppe von Weißen, die Schwarze nicht als per se minderwertig, sondern als „entwicklungsfähig“ – also als noch minderwertig, aber durch die richtige Förderung zu waschechten Weißen umerziehbar – betrachten und sich deshalb für deren Emanzipation einsetzen. Wie Garrison gab es viele emanzipatorische Weiße, die Schwarze nicht für sich selbst sprechen ließen. Eine solche Bevormundung schlug sich auch in populärkulturellen Phänomenen nieder wie beispielsweise Harriet Beecher Stowes Roman Onkel Toms Hütte. Mit W. E. B. Du Bois steht die USA am Übergang in die Moderne (1868–1963). Der schwarze Intellektuelle Du Bois gilt als eine der bedeutendsten Stimmen der afroamerikanischen Emanzipationsbewegung zu der Zeit. Im Laufe seines Lebens wandelt sich seine Theorie, wie man die schwarze Bevölkerung emanzipieren kann. Zunächst erliegt er – ähnlich wie Garrison – dem Trugschluss, Schwarze seien zwar grundsätzlich kulturfähig, seien aber noch nicht auf der gleichen kulturellen Stufe wie die weiße Bevölkerung.

Diese Argumentationsweise nimmt stets auch die schwarze Bevölkerung in die Pflicht, ihre erlangten Rechte (man mag eher von Privilegien sprechen) zu nutzen, um sich in die weiße Mehrheitsgesellschaft zu integrieren. Von dieser Theorie entfernt sich Du Bois zusehends vom Assimilationsgedanken und nähert sich der Antirassismustheorie an. Die zeithistorische Reise komplettiert Angela Davis, die sich vollends dieser Theorie verschrieben hat. Zugleich ist ihr Denken stark geprägt durch die Bemühungen der Bürgerrechtsbewegung in den 1960er Jahren, zu deren bedeutendsten Vertretern Martin Luther King und Malcolm X zählen.

Rassismus in Amerika? Eine zu kurz gegriffene Diskursgeschichte

Als Nicht-Experte der US-amerikanischen Geschichte der schwarzen Bevölkerung kann ich an dieser Stelle keine fachgerechte Einschätzung der historischen Einordnungen von Gebrandmarkt, sehr wohl jedoch von der historischen Darstellung an sichvornehmen. Ersteres ist zum Glück auch gar nicht nötig, weil Kendis Studie bereits 2017 erschienen ist. Deshalb verweise ich auf die Rezensionen von Martin Zähringer beim Deutschlandfunk sowie von Michael Hochgeschwender bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Hochgeschwender weist darauf hin, dass Kendi in seinen Ausführungen wissenschaftliche und politisch-aktivistische Argumentation miteinander verschränkt. Gerade die marxistische Ideologie schlägt sich vielfach im Text nieder. Typisch amerikanisch, möchte man anmerken. Durch Kendis Kommentierungen der soziohistorischen Abhandlung wird beinahe jede Handlung einer Schublade zugeordnet: rassistisches Gedankengut, assimilationistisch, antirassistisch. Ich persönlich finde diese Art von wissenschaftlicher Argumentation wenig fruchtbar. Dies tut der Qualität von Kendis Ausführungen jedoch keinen Abbruch – und von mündigen Lesern erwarte ich, dass sie dazu in der Lage sind, abseits der politischen Einschübe den Argumentationsgang reflektieren zu können.

Doch ist dieser Argumentationsgang auch das, was der Titel verspricht? Der deutsche Untertitel einer „wahren Geschichte“verspricht denselben Absolutheitsanspruch wie das englische Original (The Definitive History). Für eine wissenschaftliche Studie halte ich diesen Absolutheitsgedanken für verfehlt, suggeriert er doch, dass die getroffenen Aussagen unverrückbar, absolut sind – ganz unabhängig von neuen Erkenntnissen. Und genau das widerspricht dem Leitgedanken der modernen Wissenschaften: Theorien sollten stets angepasst werden an den neuesten Kenntnisstand. Das gilt auch für Soziologie und Geschichtswissenschaft.

Und wo wir gerade beim Titel sind: Von der „wahren Geschichte des Rassismus in Amerika“ ist in diesem Buch nicht die Rede. Erstens geht es um die Vereinigten Staaten von Amerika, also einen Staat in Nordamerika. Das mag man als Neunmalklugheit abtun. In einer auf Inklusion und gesellschaftliche Teilhabe abzielenden Studie halte ich die inklusive Formulierung des Titels jedoch für essenziell, um dem US-amerikanischen Kulturimperialismus etwas entgegenzusetzen. Zweitens geht es ausschließlich um das Verhältnis von weißer Mehrheits- und schwarzer Minderheitsgesellschaft. Die Native Americans, die amerikanischen Ureinwohner, werden lediglich in einer nebensächlichen Szene erwähnt, als die rassistischen Ausfälle von Frederick Douglass ihnen gegenüber angesprochen werden. Und im Migrationsland USA sind zahllose weitere Konflikte zwischen verschiedenen Ethnien vorprogrammiert – Rassismus inklusive. Man erinnere sich beispielsweise der Internierung eines Großteils der in den USA lebenden Japaner im Zuge des Zweiten Weltkriegs. Definitiv ist an diesem Titel nur, dass er nicht den Inhalt des Werks beschreibt. Darin folgt die deutsche Übersetzung leider konsequent dem amerikanischen Original.

Kann die Graphic Novel Wissenschaft?

Zu guter Letzt soll nicht unerwähnt bleiben, dass Kendis soziohistorische Studie in der vorliegenden Form ja keineswegs eine „schlichte“ Übersetzung ist, sondern eine Graphic-Novel-Adaption. Die Visualität der Graphic Novel kommt der Wissensvermittlung an vielen Stellen zupasse: Die Biografien wirken persönlicher, indem ihnen ein Gesicht verliehen wird. Stimmen und Gegenreden lassen sich leicht grafisch voneinander absetzen. Wichtige Dokumente können ebenfalls leicht vom übrigen Textbild abgesetzt werden. Doch wo dem Bild mehr Raum gegeben wird, wird derselbe Raum dem Wort entzogen. Und so kommt man nicht umhin zu resümieren, dass an einigen Stellen die Graphic Novel Inhalte verkürzt darstellt. Insbesondere fällt dies dann auf, wenn es um Kontextualisierungen wichtiger historischer Begriffe geht. Für Laien der Rassismusgeschichte in den USA sind Termini wie „Jim-Crow-Gesetze“ keine Selbstläufer, sondern erklärungsbedürftig. Mit ein bis zwei Buchseiten ließe sich hier schnell Abhilfe schaffen. In der Graphic Novel fallen diese Einschübe umso schwerer. Leider bietet Illustrator Joel Christian Gill hier keinen befriedigenden Ansatz, um dem historischen Kontext in angemessener Weise Rechenschaft zu zollen.

Doch an wen richtet sich diese Graphic Novel überhaupt? Auf diese Frage habe ich keine befriedigende Antwort gefunden. Für Heranwachsende sind Kendis Kommentare sicherlich eine Möglichkeit, sich mit der Historie des US-amerikanischen Rassismus erstmals tiefergehend zu beschäftigen. Aber gerade durch den fehlenden historischen Kontext werden sie um die Möglichkeit gebracht, die Materie auch wirklich kritisch zu reflektieren. Das Werk eignet sich besser für mit der Materie Vertraute. Doch ob die auf die seltenen, aber immer deplatziert wirkenden sprachlichen Ausfälle anspringen? „Sus“ sagt etwa einer der Zeitgenossen Cotton Mathers. Auch gelingt es Gill, Twitter und TikTok in Mathers Erzählteil zu integrieren. Warum er das tut, bleibt ein Rätsel.

Eine in meinen Augen weitere schlechte Entscheidung ist der Umgang mit dem berüchtigten N-Wort. Die Übersetzungsdebatte zu heutzutage verbrannten Begriffen möchte ich an dieser Stelle nur als Fußnote anmerken. Vielmehr geht es mir hier um die ganz konkrete Einbindung in die vorliegende Graphic Novel. Wo Figuren das N-Wort vom Zeichner in den Mund gelegt wird, wird es in den Sprechblasen visualisiert durch das Zerrbild des Gesichts eines schwarzen Mannes, wie es lange Zeit in der rassistischen Propaganda dargestellt wurde: eine klassische Blackfacing-Figur à la Jim Crow. Ist dieses Bild jetzt weniger herabsetzend als die Ausschreibung der tabuisierten sechs Buchstaben? „Nigger“ heißt es übrigens doch an zwei Stellen, nämlich in Originalzitaten. Diese historische Kontextualisierung von Begriffen halte ich für essenziell, um einen kritisch-reflektierten Umgang der heranwachsenden Generation hervorzurufen. Aber muss ich nur für eine pointiertere Formulierung dieses Wort bzw. dieses Gesicht fingierten Zeitgenossen in den Mund legen? Es ist wahrlich bedauerlich, dass mit diesen Entscheidungen eine in weiten Teilen gelungene, einem hehren Zweck dienende und wahrlich innovative Darstellungsform ein Stück weit entkräftet wird. Lassen Sie sich aber bitte nicht von meinen Kritikpunkten täuschen: Diese Graphic Novel verdient eine kritische Lektüre.

Ibram X. Kendi: Gebrandmarkt. Die wahre Geschichte des Rassismus in Amerika

C. H. Beck, 284 Seiten

Preis: 28,00 Euro

ISBN: 978-3-406-808272